今月上旬に行われた文化祭の2日目、茶道部では部員によるお点前の披露を行いました。

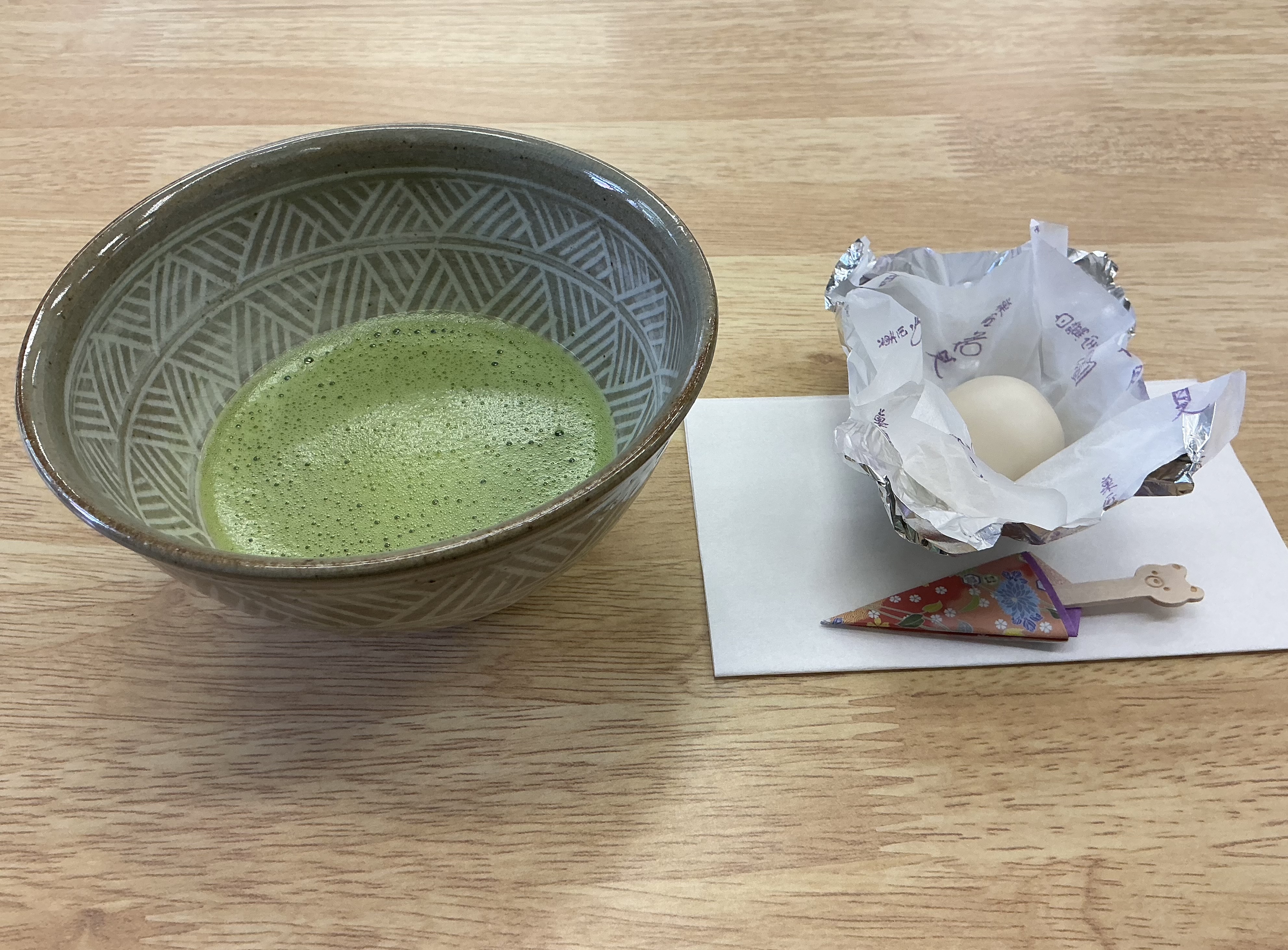

ご来場いただいた皆さまには、心を込めて点てたお抹茶と、季節を感じるお茶菓子をお楽しみいただきました。静かな空間の中で、茶碗を手にした瞬間に広がる香り、口に含んだときのやさしい苦み——そのひとつひとつが、日々のお稽古の成果であり、部員たちの「おもてなしの心」そのものです。

お茶を点てる所作には、無駄がなく、静かで美しい流れがあります。その動きの中には、相手を思いやる気持ちや、場を整える心配りが込められており、茶道の奥深さを感じていただけたのではないかと思います。

今回の文化祭では、薄茶(うすちゃ)を点てました。抹茶特有のほろ苦さの中に、軽やかな飲み口が広がる一服。表面に立つきめ細やかな泡は、日々の稽古の積み重ねが生んだものです。

今回の文化祭では、薄茶(うすちゃ)を点てました。抹茶特有のほろ苦さの中に、軽やかな飲み口が広がる一服。表面に立つきめ細やかな泡は、日々の稽古の積み重ねが生んだものです。

お茶菓子には、浦和を代表する老舗和菓子店『菓匠花見』さんの「白鷺宝」をご用意しました。柔らかくほろっとほどける優しい味わいは、抹茶との相性も抜群。地元でも人気のお菓子です。

菓子切りを入れる袋は、部員が一つひとつ手作りしました。折り方や色合いにも工夫を凝らし、「どうしたらお客様に喜んでいただけるか」考えながら、心を込めて仕上げました。こうした細やかな準備も、茶道における「おもてなし」の一部です。

会場では、茶釜、柄杓、棗、茶杓、茶筅、蓋置、水指など、茶の湯に欠かせない道具の数々を展示し、来場者の皆さまにもご覧いただきました。道具一つひとつに意味があり、使い方や置き方にも決まりがあります。茶道は、道具との対話でもあるのです。

その中から一つ、「茶掛(ちゃかけ)」について少しご紹介します。

写真奥に見える掛軸が「茶掛」です。 一般的には、禅語を中心とした墨蹟や、書画などが書かれたものが掛けられますが、季節の移ろいを感じさせる詩句や絵柄が掛けられることもあり、客人に四季の美しさを伝える役割も果たしています。その言葉や絵には、亭主の思いや季節の移ろい、そして客人への敬意が込められており、茶席における「もてなしの心」を感じることができる存在です。

写真奥に見える掛軸が「茶掛」です。 一般的には、禅語を中心とした墨蹟や、書画などが書かれたものが掛けられますが、季節の移ろいを感じさせる詩句や絵柄が掛けられることもあり、客人に四季の美しさを伝える役割も果たしています。その言葉や絵には、亭主の思いや季節の移ろい、そして客人への敬意が込められており、茶席における「もてなしの心」を感じることができる存在です。

今回の文化祭で飾った茶掛には、「歩歩是道場(ほほこれどうじょう)」という禅語が記されていました。

「歩歩是道場」——「一歩一歩の歩みそのものが修行の場である」という意味が込められています。 特別な場所や時間だけでなく、日々の暮らしの中にこそ、学びや成長の機会がある。何気ない日常の中にこそ、自分を磨く場がある——そんな気づきを与えてくれる言葉です。

部員は日々のお稽古の中で、静けさの中に身を置き、自分自身と向き合いながら、「おもてなしの心」を育んでいます。それは、相手を思いやる気持ちを大切にすること。繰り返しの稽古の中で気づきを重ね、少しずつ調和が生まれていく——その積み重ねの日々が、部員にとっての「道場」になっています。

文化祭という特別な場で、たくさんの方々にお茶を通して心を届けることができたことは、部員一人ひとりにとって大きな励みとなりました。これからも、おもてなしの機会を大切にしながら、日々成長していけるよう、研鑽を重ねてまいります。